出张家树

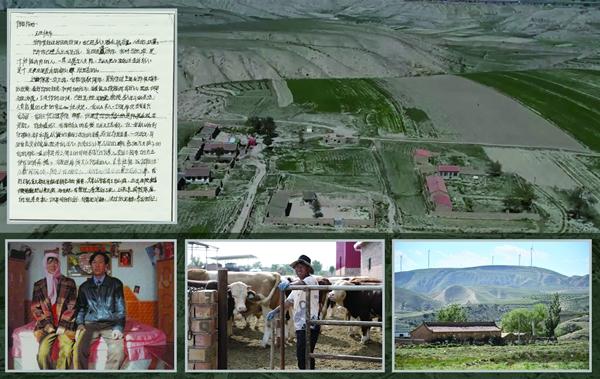

20多年来,张家树的变化翻天覆地。村民陆续移民搬迁,生态治理也有成效。受访者供图

编者按

20多年前,宁夏西海固地区一个名叫马燕的普通女孩因为一本日记“出名”了。她的日记被一名法国记者看到,令对方深受感动,随后出版。马燕的人生从此改变。如今,她定居法国,而她小学时的同学马世萍跟当地大多数女孩子一样,留在了西海固,见证着这片曾被联合国认定为“最不适宜人类生存的地区”之一的土地,正在发生的剧变。

——————————

走出去太难了

上学的路又长又险,要经过一条很大很深的沟,光是过沟就要一小时。花不起一块钱的车费,马世萍和马燕常常同行,背着10斤黄米,徒步三四个小时到镇上上学。她们曾在路上被男孩用石头扔过,曾在大雪封山时把耳朵冻坏……

但上学已经是最“轻松”的事了,在此之前,马世萍已经在家干了三四年的农活儿。

童年的马世萍住在张家树,宁夏西海固的深处。西海固曾被联合国认定为“最不适宜人类生存的地区”之一,山大沟深,黄沙漫天。

宁夏是我国唯一全境属于黄河流域的省份,但它南部的这片山区却因为缺水,长久陷于贫困。21世纪初,张家树人均年收入400元,同期中国人均年收入为6000元。

马世萍家兄弟姐妹10个。地有六七十亩,但没水就没收成,只能勉强饿不死,唯一的活钱,是冬季拾“发菜”得来的三四百元。

儿子读书,学成还能挣钱补贴家用。女儿不行,得嫁出去。

长兄马世龙6岁就按时在村里上小学,他是班里最小的孩子。

唯一的女同学,老师的女儿,也止步三年级。等马世龙去预旺镇小学上四年级时,他发现,班里有八九个女孩了,但再细看,她们大多住在镇上,家里有人在镇里工作。

“从村里到镇上,走出去太难了。”马世龙说。

每到寒冬,大雪深及膝盖,学校的炕都是冰冷的,只能放一块砖头在炉子里烤热,再把它塞进被窝里暖和一下。但父亲坚决地跟他说,必须上学!不管多苦多累都要上。

不过对女孩们,父亲就没那么在意。1995年,镇里下来人宣讲“女孩儿上学也有好处”。听过太多表哥对城市的描绘,马世萍太想走出去了,倔强的她不吃饭、使劲哭,终于父亲同意了,她跟最小的妹妹马世芳一起走进了村小。

这一年,马世萍10岁。

一封寄往北京的信

15岁,马世萍考上了预旺镇三中(现预旺镇中学),她是笑着进去,哭着出来的——哥哥要上高职,家里钱不够了,马世萍和妹妹只能有一个继续上学,她知道,自己没有胜算。同样面临辍学的还有上学路上的好朋友:马燕、马晓芳。

2001年,一名中文名叫韩石的法国记者来到张家树村采访。临别时,有别于“怕生”的乡亲们,马燕的妈妈白菊花“病急乱投医”,把女儿写的3本日记和一封信塞给了韩石。

韩石是被西海固摄影师王征在法国办的摄影展吸引过来的。韩石无法想象,在缺水的西海固,人们怎么生存;也无法想象,人一辈子只能洗两次澡——出生一次,死了一次——是什么滋味。

就是在这样贫瘠的土地上,马燕写下:“妈妈,如果我上不了学,我的眼泪一辈子都流不干。”韩石读完日记被深深感动,很快就在法国翻译出版了《马燕日记》。

马燕因此获得一大笔稿费。

2002年,马燕所在的预旺镇中学与韩石、马燕商量决定,马燕用25%的版税加上各种捐助,成立“为了宁夏孩子”基金会。基金会先后资助了数十名预旺镇中学家庭困难、品学兼优的女孩,还捐出5万元用于丰富学校图书,购置100台学生电脑和50套高低床。

马燕之前,马燕不是唯一坚持写日记的孩子,但奇迹只有一个;马燕之后,写日记的人变多了,然而这种眷顾始终是有限的。

马世萍聪明,马燕在日记里表达过对她的羡慕:社会课上老师提的问题,好几个同学都没回答上来,“只有马世萍回答上来了,老师夸奖了她”。

马世萍不甘心,就托妹妹写信给韩石,希望基金会也能给她机会。

写信寄往北京的邮费是2.8元。妹妹每周的生活费是0.5元,还要分0.3元给弟弟。马世萍没想过,信会真的寄出去。

来了,但迟了

“我带着一颗死心去结婚了。”在给韩石的信中,马世萍写道,“当你收到这封信的时候,我已经结婚了,也就是在生命的坟墓里……我没能死,所以我决定接受我的命运。”

马世萍希望这封信到达北京比她到达乔家湾村快。但情况相反,这封信寄出10个月后,2003年的冬天,韩石一行才来。

门上拴着红布条,表示这家有女人在坐月子。

17岁的马世萍坐在土炕中间,身着棉袄,戴着一顶白帽,下身裹着一床棉被,怀里抱着三周大的孩子。“她的脸惨白惨白,脸瘦得都是尖的,侧坐着,低头看孩子。”当年陪韩石下乡的宁夏外事办退休干部刘国庆回忆。

“我能看出她的余光在看韩石。但我能说什么呢?”双方见面后,是长达10分钟的沉默。

2024年8月,在乔家湾村村部前,记者见到了马世萍。在她最初的描述中,那次见面,韩石没跟她说什么,就给了“奶粉钱”。

刘国庆提供的细节则是,韩石掏出一摞人民币,至少有五六百块。“刚放在炕沿上,马世萍的公公就要去拿。”刘国庆实在忍不住,说这笔钱必须用来给马世萍母女补充营养,否则决不饶他。

刘国庆能感受到韩石的愧疚。“如果援助早点到,马世萍至少不会这么早结婚生子,她和马燕都是好强、有理想有抱负的女孩,不甘心一辈子在山沟里。”刘国庆说。

更令人唏嘘的是马晓芳,她以全县第一名的成绩考上同心女中,但因为家庭贫困,父亲不让她继续读书。马晓芳突然就疯了,看病也看不好。父亲妥协让她返校,但等到初二马晓芳病稍微好点,又让她辍学了。不久后马晓芳出嫁,坐月子大出血,死了。

我想办法让你一直上学

“这命运太不公平了,没学上,婆婆又帮不上忙,想死的心都有了。”婚前,与未婚夫只隔着窗户见过一面,婚后才知道婆婆失明,喂羊喂牛、种地干活,重担都压在了马世萍身上。

“但我就跟女儿海燕说,你一定要上学,我想办法让你一直上学。” 马世萍说。

马世萍夫妇把更多时间精力花在了养育3个孩子身上。北至内蒙古,南至广东,跑长途运输、摆摊卖瓜果、给农场打窖,丈夫冶学德想尽办法在外挣钱。

“只要孩子想上学,就算我把自己累死,都不能把孩子扯回家。”马世萍依然相信知识改变命运。

老二上二年级时,班主任坐月子,让不同老师轮流代课。马世萍发现后,担心孩子落下学习,毅然决定把孩子转到同心县上学,不惜租下4500元一年的小房子,开启了长达8年的陪读。

几户人家挤在一个小院子里,马世萍租了两个房间,她住外面,孩子们住里面。两张大床,两张方桌,一个小冰箱,没有多余的装饰。

为了按时给孩子们做饭,马世萍尽量找工地上的散活儿,搬砖、递砖。

孩子们被照顾得很好,学习也都很争气,老二冶正国考上了县重点中学,曾获得同心县同心中学“卓越学生”称号,老三则在县四中上初中,也就是马晓芳曾经考上的女中。

蹦蹦车拉回100余名辍学生

马燕出名后,有人觉得她给宁夏丢脸了,把西海固女童失学问题、贫困问题都暴露在世人面前。但刘国庆认为,恰是在中央电视台《面对面》节目采访过马燕后,中国贫困山区的教育改善工作得到了推进,各项政策措施陆续出台。“这是我们中国人自己的事情,不能依靠外国人。”

2003年,国家要求农村辍学率不得高于5%,预旺镇中学自发开展垫学费劝返活动。所有老师开着“蹦蹦车”下乡挨户劝返,连在外打工的孩子都拉回来了,100余名辍学孩子得以重返校园。

2007年,“为了宁夏孩子”基金会因为经费用尽而终止。同年,国家全面免除农村义务教育阶段的学杂费、教科书费、教辅材料费。

2009年,营养餐也走进中小学。

马燕在读时,预旺镇中学的一些平房是危房,现在记者看到,教学楼都是崭新的,城乡师资力量、硬件设施的差距也小了很多。“上学几乎没有困难,全免费,只要你好好学就行。”当时的校长马成贵感慨道。

马世龙曾在接受韩石采访时说,“我感到内疚。妹妹是人们对女孩的蔑视的受害者,而我却不知不觉地从中受益。”在家乡做过10余年代课老师的他,对现在的教育发展感到欣喜,“这不光是让女孩上学,而且是让女孩上好学”。

“十二五”期间,张家树实行整村生态移民,马世龙第一批主动报名,“那个山,再也不想待了,不管怎么样,出去肯定比山里强。在张家树,天不下雨,你再有本事也不起作用。出来打工,你靠自己,就不靠天了”。2012年,马世龙带着一家子搬迁到红寺堡,这是全国最大的易地生态移民扬黄扶贫集中安置区,也是大多数张家树人的新居,其余的则迁往青铜峡、同心县城等地。

张家树村已经消失

拔掉穷根把花栽

美得哟 沙漠变花海

花儿一唱天下春

花儿一唱幸福来

这是热播剧《山海情》的主题曲。《山海情》讲述了西海固移民脱贫的故事。

“离开张家树村,打工挣钱的机会多了。”马世萍说,“现在孩子们也都上学了。没什么压力,感觉挺幸福的。”

花儿开满马世萍的家。三间房连成一排,院子很宽敞;透明的餐桌垫下,铺满了孩子们的奖状;厨房、客厅、墙角,都有各色花的装饰。马世萍爱打扮,戴不同的帽子,佩上一些银饰,脸色红润,笑起来也像花儿。

21年前的婚房就在马世萍现在住的房子后面,同样是一个院子三间房,不同的是,马世萍可以住上正房了,新房子窗明几净。

过去,马世萍上学连自己的书都没有,现在孩子的书堆满书架,书桌上也摞得高高的。马世萍在家的一件乐事,就是看着孩子学习、上网课。

2020年11月,宁夏西吉县退出贫困县序列,标志着西海固地区历史性地摆脱了绝对贫困,奔向小康。

作为行政区划,张家树村已经消失。土地划归邻近的胡堡子村,生态也在逐步修复。

这里仍是张家树人的灵魂家园。不久前,马燕的父亲病故,葬在了张家树的祖坟。

上一篇:美国国会确认特朗普当选总统